在甘肃瓜州的戈壁滩上,矗立着数件旅人们绝不会错过的公共艺术作品——长达15米的巨型红砂岩雕塑《大地之子》,以榆林窟唐代《西方净土变》壁画中的建筑意象为蓝本、用纯白钢架结构搭建而成的21米高楼阁装置《无界》……这些作品构成了清华大学美术学院副院长、雕塑家董书兵“荒野艺术计划”的核心叙事。近日,结合在新疆托里举办的新一期“荒野艺术计划创作营”,《澎湃新闻|艺术评论》专访了董书兵。

董书兵《大地之子》

十年来,无数游客驱车奔赴戈壁,与这些沙海中的宏伟雕塑合影留念,相关影片广泛流传在社媒平台上,荒野不再偏僻,沙漠也不再杳无人迹。在自然与文明、传统与当代、人与土地的对话中,这些作品开辟了一个可抵达、可参与、可多维解读的文化空间。

2025年8月,新一期“荒野艺术计划创作营”在新疆托里举办,董书兵与30位艺术家在托里的戈壁、河谷及公路沿线完成了30余件作品。自然旷野作为创作场域,带来了怎样的启示与挑战?在荒野中,艺术家如何反思材料的可持续性、作品的在地性以及人与自然的关系?

对话|董书兵

澎湃新闻:您在2016年发起“荒野艺术计划”,最初是什么契机和想法促使您选择在戈壁、沙漠、山区等“人迹罕至”的地方进行公共艺术实践?

董书兵:2010年我在北京798艺术区做了个展,当时有个规划——每三年做一次个展。原本2016年的展览计划是在北京798艺术区举办,青年雕塑家蔡磊在我的工作室交流时对我说:“既然你对西北那么熟悉,为什么不在西北办展览。”这一建议让我重新思考。彼时我已有25年的教学经验,并且常年与学生在西北考察,包括此刻,我正带着学生在去往兰州的大巴上。于是,2016年,我在瓜州戈壁完成了《大地之子》,2018年创作了第二件作品,也是那时候,正式提出了“荒野艺术计划”。

“荒野艺术计划”可以说是一个契机,也是我在创作风格与观念上的一次重要转变。这一计划不仅是展示空间由“架上”走向公共空间的转向,也不仅是作品体量上的突破。从根本上说,它标志着我在艺术观念与方法论上的一次重要转型。这一计划强调公共艺术实践与学术研究的结合,以田野实践为核心,注重在地材料、环境条件和场域特性的综合运用,引导艺术家在创作中完成对空间的把握。

澎湃新闻:这次在新疆托里创作营设有两个主题:“宝贝”和“层”。您和艺术家们是如何诠释这些主题的?为什么定了这样的主题?

董书兵:“宝贝”的提出源于一次偶然的田野发现。我们在实地考察的时候,在克拉玛依市至托里县之间,看到了一个名为“宝贝”的路牌,它是哈萨克语音译“布白”,语意为“丰富的矿藏”。这个地方周边黄金、铬、煤碳、花岗岩等矿产丰富,托里县域省道S201线建成后,这一称呼便固定了下来。简而言之,“宝贝”取自当地地名意涵,强调作品与石材、地质纹理的结合,形成可长期保留的雕塑与公共艺术。

“层”则源于我们对托里地貌的直观感受,这里的地质结构、时间沉积与自然演化,呈现出层叠、延展的状态。艺术家们借助声音、影像和装置,探讨时间、空间与自然过程的多重叠加,从而在作品中引入关于历史、记忆与生成的哲学思考。

澎湃新闻:关于本次创作的材料、创作的标准等可以谈谈吗?

董书兵:托里地处天山北麓,地貌辽阔,矿藏丰饶。这次创作要求艺术家们依据现场条件展开实验,他们需要使用托里本地的石材、废料、砂砾,因地制宜地调整构想,将“有限”的创作条件转化为“无限”可能的结果。

与一般的展览或公共艺术创作不同,本次创作营更像是一场“学术田野实验”。艺术家们面临的,不仅是荒野的自然条件,还有施工、运输、技术等层面的现实条件限制。这使他们反思材料的可持续性、作品的在地性,以及人与自然之间的关系。一些作品直接利用废弃石材进行切割与重组,一些则通过最简练的方式嵌入地貌之中,使作品在未来的风蚀、光影和时间流逝中持续生成意义。

澎湃新闻:我们知道艺术作品的尺寸、空间位置等都是创作中最关键的那问题之一,但是“荒野艺术计划”中的作品都以没有边际的荒凉的戈壁作为创作空间,那么在荒野中怎样找到一个相对位置,如何决定作品的尺寸?

董书兵:最初进入戈壁创作时,我也面临尺度难题——“到底多大才合适?”由于这些空间几乎没有任何人为的干扰和参照物,基本上都保持着原有的自然生态。在这种广阔空间中,艺术家必须依赖自身感知来界定尺度。在这种辽阔的环境下,不管是一个路牌还是一堆石头,你看到的和你的判断与在城市中是完全不一样的。就像前两天我带学生采风,我让他们猜远处一个宣传牌的尺寸,走到近处他们都被那个牌子的巨大尺寸震撼到了。

所以大与小是相对概念,而非绝对标准。在这次托里的创作中,我们通过在场域中反复步行、丈量,以确定每件作品的相对位置和独立空间。这不仅是对自然环境的尊重,也是对作品与空间关系的重新建构。同时,将来人们游览时,从一件作品走到另一件作品,可以直接体验到戈壁的广阔与时间的延展,延长在这里滞留的时间,这对文旅融合也有潜在价值。

澎湃新闻:您的《无界》《大地之子》等作品有浓厚的人文性和历史感,一看就能明白传达的理念。与这些具象、宏大的作品相比,这次的作品对大众来说可能更抽象一些,可以谈谈这次创作的转变吗?

董书兵:这涉及到雕塑与公共艺术的职能和表现问题。公共雕塑有多重功能和表现方式:它可以是纪念碑式的,如人民英雄纪念碑、美国越战纪念碑,带有国家或集体意志的体现;也可以是城市地标式的,如自由女神像、埃菲尔铁塔,看到这些雕塑就能想起这个城市。还可以是民俗性或地方性的,如北京王府井街道表现拉洋车、剃头等作品,让人们通过作品回忆起当时人们的生活场景。这些雕塑都在不同层面上构建着公共记忆。另外,酒泉瓜州戈壁国际雕塑艺术长廊的作品,如张万兴的《汉武大帝》,我的《无界》,都是以具象方式传达历史叙事和文化符号。

《无界》

这次托里创作营的很多作品,则更注重抽象与观念层面的引导。如赵磊的《蝶·踪》以弃石、碎石排列形成蝴蝶翅膀的意象,象征精神的力量;马天羽的《托里π》则几乎未经加工,仅以巨石呈现π符号,并刻上数学数字,将抽象的数学概念、人文精神与自然物质相结合。这些作品提供了另一种“仁者见仁,智者见智”的理解维度。

赵磊《蝶·踪》

马天羽《托里π》

澎湃新闻:我看到这次创作中也有您的一件作品叫《亥时初刻》,这个作品指出了一个非常准确的时间,我们前面也探讨了荒野中的作品与空间的关系,您觉得时间的概念怎样体现?

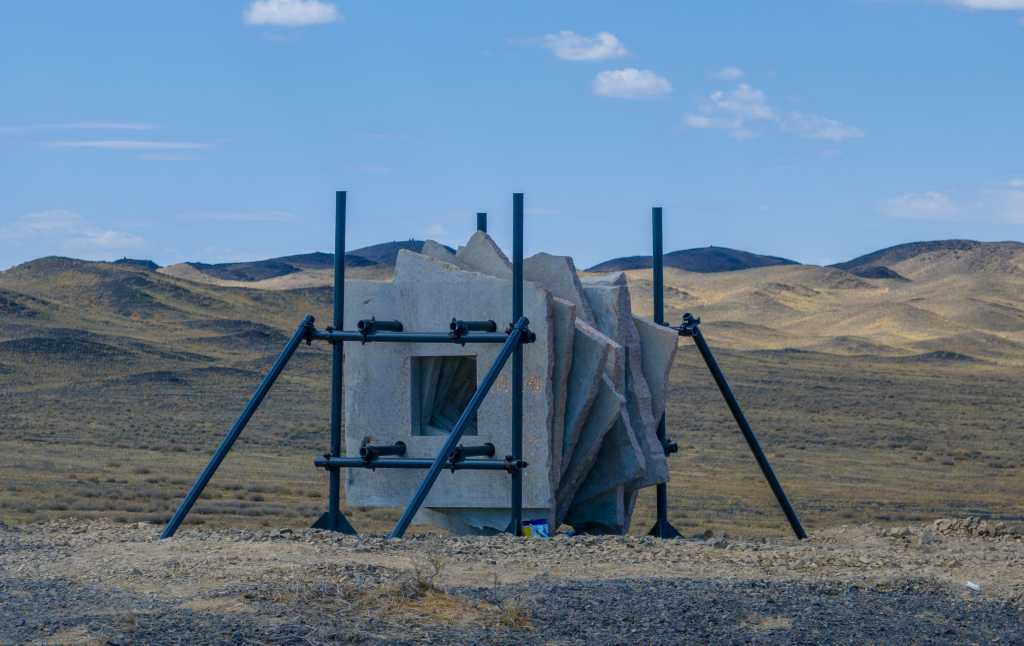

董书兵:这件作品是将整块石材切割后旋转,用钢架结构支撑。每块石头在旋转过程中,孔洞的空间形成类似镜头的状态。作品做完时,夕阳恰好落在远处的地平线上,与孔洞形成一条光影线,那个时刻非常美——21点15分,以中国传统时辰概念来说,这一时间即“亥时初刻”。这一巧合体现了作品与自然时间的契合,也呈现了荒野创作中“偶然”与“必然”的辩证关系。

董书兵《亥时初刻》

澎湃新闻:由这些介绍我感到似乎这次创作似乎更强调艺术家们的“顿悟时刻”、瞬间性的灵感。

董书兵:艺术创作确实兼具多样性。有些作品源于深思熟虑,有些则来自瞬间的灵感。例如《风语者》的构想,正是在创作《无界》过程中偶然观察到钢管随风发声的现象,从而产生新的创作意图。我的体会是:必须保持创作的状态,唯有如此,经验才能累积,解决问题的方法才会越来越多,艺术语言才能不断扩展。

澎湃新闻:“荒野”这个概念在现当代文化的诠释中,不仅仅是一个地理概念,更是一种“精神与视角”,能否结合本次托里的创作,谈谈这一理念是如何贯穿在您的创作过程中的?

董书兵:“荒野”并非单纯指涉“人迹罕至”的地理区域,也不仅是文学和生态学研究中的学理概念,它是一种精神视角和美学原则,是一种审美体验和观念表达。这些年来我一直秉持一个概念:“艺术源于生活,创造生活。”这句话也反映了这次托里荒野艺术创作计划中的导向精神——并非对现实生活复制或直接再现,而是以创作赋予人类文化、人类精神、时代精神新的诠释与生成方式。

董书兵《非垂直坐标》

图片来自小红书网友,董书兵作品成为打卡热门

澎湃新闻:您之前在瓜州的作品有不少影响,互联网的发展让荒野不再偏远——瓜州离我们特别远,但在随着这些作品的照片在网络上的流传,荒野也变得非常近在眼前。这些来自观众的、游客的、摄影师们的反馈是否会影响你的创作,给你带来新的灵感之类?

董书兵:这是我意料之外的重要收获。许多摄影爱好者以我的作品为背景或主体进行了二次创作。如《非垂直坐标》被很多摄影爱好者用于星空摄影与光影实验。我看到后非常开心,这意味着作品不仅存在于艺术家的表达中,也进入了公众的再创造过程,形成了开放性的文化平台。过去可能大家更多拍自然风光,拍日出、云彩、道路,但现在我的作品成为很多摄影爱好者创作的基础。这正是公共艺术价值的重要体现——它在不同主体的参与中获得新的意义。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《瓜州戈壁滩上,谁做了这些巨型雕塑?》

京ICP备2025104030号-18

京ICP备2025104030号-18

还没有评论,来说两句吧...