2022年12月21日,刘统兄因病去世。有朋友第一时间用短信发给我这条消息,一时难以置信,虽然已经听说他的身体有恙,但也没想到他的离去是如此突然!那时我还不怎么用微信这样的社交媒体,信息来源多半是用电脑上网浏览,赶紧上网看看,“澎湃新闻”当天便报道了这条消息,反应相当快捷。于是便用电子邮件向与刘统兄同在上海交大共事的程兆奇兄发函,表示我对刘统兄去世的深切哀悼!此时正值疫情将了未了之际,出行往来仍有不便之处,不能亲临致祭,只能以心香一瓣遥祭,惟愿刘统兄在天国安息!

刘统(1951-2022)

刘统年长我好几岁,称其为“兄”虽合乎传统礼仪,却多少有些自说自话——盖因我们之间并无多少私交,这般称谓更多是沿袭学界惯常的礼节。细想起来,我实际见到刘统兄的次数也不多,几次谋面都是在兆奇兄于上海交大主办的有关战后对日战犯审判的学术讨论会期间,但也几乎没有私聊过。只是在2021年5月兆奇兄办会期间,刘统兄带来他刚刚出版的新著《大审判——国民政府处置日本战犯实录》赠我,我们也因此而在晚餐前后、饭桌上下多聊了几句。似乎那之后不久他就发病了(或许在那之前已有恙但不为我所知),听说病情一时得到控制,后来又有恶化,他还为此入川就医,而我也到了川大任教,但他在川期间我却在京,阴差阳错,从此也没有再见到刘统兄的机会了!

虽然如此,当兆奇兄说要为刘统兄编一本纪念文集并约我撰文时,我当即便应允了,因为我觉得作为一个读过刘统兄的大部分著作的读者,我还是有资格并且有意愿为刘统兄的史学研究说几句话的。

《大审判——国民政府处置日本战犯实录》,刘统著,上海人民出版社,2021年

刘统兄在山东大学随王仲荦先生习古代史出身,后来在复旦大学随谭其骧先生专攻历史地理学(从这个意义上说,我和刘统兄还可称复旦校友),也是受教于名师,有过相当扎实的史学训练,打下了很好的研究基础。入职北京的军事科学院之后,因为工作的需要,从古代史转入近代史,专事20世纪战争史的研究,从解放战争研究起步,逐渐扩展到中共党史、军史和中国革命史等多个领域,论著丰硕,卓有成就。

刘统教授

《北上:党中央与张国焘斗争始末》,生活·读书·新知三联书店,2016年9月,520页,59.00元

最早知晓刘统兄的研究,是看了他写的有关解放战争的几部历史纪实著作,因为那时我正在写作民国史的有关卷目,刘统兄有关解放战争的研究,是极好的参考著作。这几本书,涵盖了当时国共双方作战的几大主要战场,从东北到华北,从华东到中原,从中南到西北,可以说是一套接近于完整反映解放战争战场全貌的历史著作。这几本书运用了相当数量的历史档案文献史料,不是凭空而撰,且具有独到的分析。例如对战争期间双方军队后勤供应的关注(中共领导的东北军工基地对战争的重要贡献,部队战士的吃穿用消耗如何补充,等等),反映出现代战争的本质性方面,而又为不少研究这场战争历史的著作所忽略。刘统兄是在改革开放以后接受的历史教育,对历史文献具有一个历史学者特有的敏感,而其对历史的分析,又体现出他所受教育的专业性,并且因为他有在军科院长期工作的经历,对需要具有相当专业水准的军事历史研究,表现出常人不及之处。他的认识和分析,还常常溢出单纯的军事范畴之外,表现出更全面的视野和观照。例如他独具匠心地分析了战争时期的解放区,如何在发展自身经济的同时,封锁国民党统治区的经济,如何鼓励民生必需品如米、面、油的生产,而限制那些“奢侈品”(如香皂)的生产与交易。这对于读者理解解放战争的历史过程及其最终胜利,是非常有裨益的。迄今为止的研究,在这方面仍然落笔有限,于此可见刘统兄研究的问题意识及其超前把握。

刘统著“解放战争系列丛书”6种,分别为《决战:东北解放战争1945~1948》《决战:华北解放战争1945~1949》《决战:中原西南解放战争1945~1951》《决战:西北解放战争1945~1949》《决战:华东解放战争1945~1949》《决战:中南解放战争1949~1950》,上海人民出版社2017年出版。

《转折:1947年中共中央在陕北》,刘统著,上海人民出版社,2023年

刘统兄的著作能够“出圈”,为广大读者所喜爱,一个很重要的方面是他的写法。历史著作其实非常讲究叙事,甚而以叙事为基础。司马迁的《史记》即为明证,那些写得栩栩如生的人物,通过太史公的笔墨而留诸后世,为人称道并形成历史的记忆。好的历史著作本应是好读好看的,古今中外皆然。刘统兄的著作也很讲究运用以叙事为主的写法,注重历史的细节表现,注重反映历史中的鲜活人物,而且下笔克制,不以物喜,不以己悲,不滥用个人情感,尽量还原史实和现场,所以很“好看”而又很可靠。历史并不是板着面孔的说教,不是那些高头讲章式的论断,历史是鲜活的,生动的,细节的,个性化的,有韵味的,这也是刘统兄写作时执着的追求吧。

史实与史论,史识与史才,在刘统兄的研究中是统一的。不过就刘统兄研究涉猎的领域及其关注的问题而言,要将其写得严肃认真不离史实,而又活泼可读各方认可,有时也未必是那么轻而易举之事。历史写作如同历史本身,具有强烈的时代性,而每个时代的关注及好恶却又因时而变。历史写作当然不能脱离时代的大环境,但在同样的环境之下,不同的人仍然可以有相当差异性的写作个性表达。例如刘统兄写红军长征,不仅写了长征的过程,而且还运用他的历史地理学知识及训练,通过实地考察,写出长征为什么是这样的结果而不是那样的结果,具有高度的可信性。

《红军长征记:原始记录》,刘统 整理注释,生活·读书·新知三联书店,2019年6月

正因为刘统兄的著作写得不仅有学术的严肃性,不是“戏说”,而且有文字的可读性,非常“好看”,且涉猎多个方面,有相当广泛的读者面,也有很好的口碑及“自来水”传播度。所以,他的著作经常列在书店的长销榜或畅销榜上,成为兼具学术性与通俗性、严肃性与市场性的佳作,不断被重印,有着广大的读者,也很受出版社的青睐,从而形成作者、读者、出版者几方多赢的结果。这对于历史学者来说,并非人人可入之境,或者也可以说是少数人如刘统兄这样的研究者的“专利”,而我辈惭愧之余,也只有心向往之而习之追之吧。

因为工作的需要,我读过刘统兄有关解放战争的所有著作,而又由于其“好看”,后来我又读了他写的其他主题的著作,感同身受,也向圈内圈外推荐过他的研究。其实,人文学科与自然科学有别,不仅与时代和环境,也与写作者的个人经历及其人生感悟有相当的关联。所以,如何摆脱这些关联对写作的主观性影响,使写作更具接近历史本来面目的客观性,其实相当不易。刘统兄有非常丰富曲折的个体经历,如果我们真正走入他的内心世界,了解他的家庭史、个人史及其种种人生经历和况味,我们或可更多地理解,他在研究和写作中,对20世纪中国史和中国革命葆有的那份真挚理解,对历史中的人和事以及那些先贤先进葆有的那份温暖和善意,是多么难能可贵!

刘统兄中年过后,到上海交大工作,勤奋异常,佳作迭出,而且其研究领域还在不断拓展,与我的民国史研究也有了不少交集和共同的话题。从我和他的不多交谈中,可以领会到他对在沪的工作和生活都很满意,与同事相处心情愉快。本来这正是学者的当打之年和最佳状态,应该有更多的“好读”“深思”之作问世,惟天不假年,斯人已逝,学人其萎,但余追思!在我心目中,那样爽朗健硕的北方大汉形象的刘统兄,就这样撒手而去,想来在学术与生活之间,也有许多的不舍与不甘吧!

不经意间,今年已是刘统兄离开我们的第三个年头了。他的著作还在不断重印,最近去港澳开会,在两地书店中也见到他的大作,可见读者面之广,深以为慰。相信刘统兄的著作是可以其对历史的独到叙说而长留于读者心中的。

作为刘统兄著作的读者,为自己的同行写下这些不成敬意的话语,以表对一个纯粹的历史学人的由衷怀念!

草于2025年7月京城暑热中

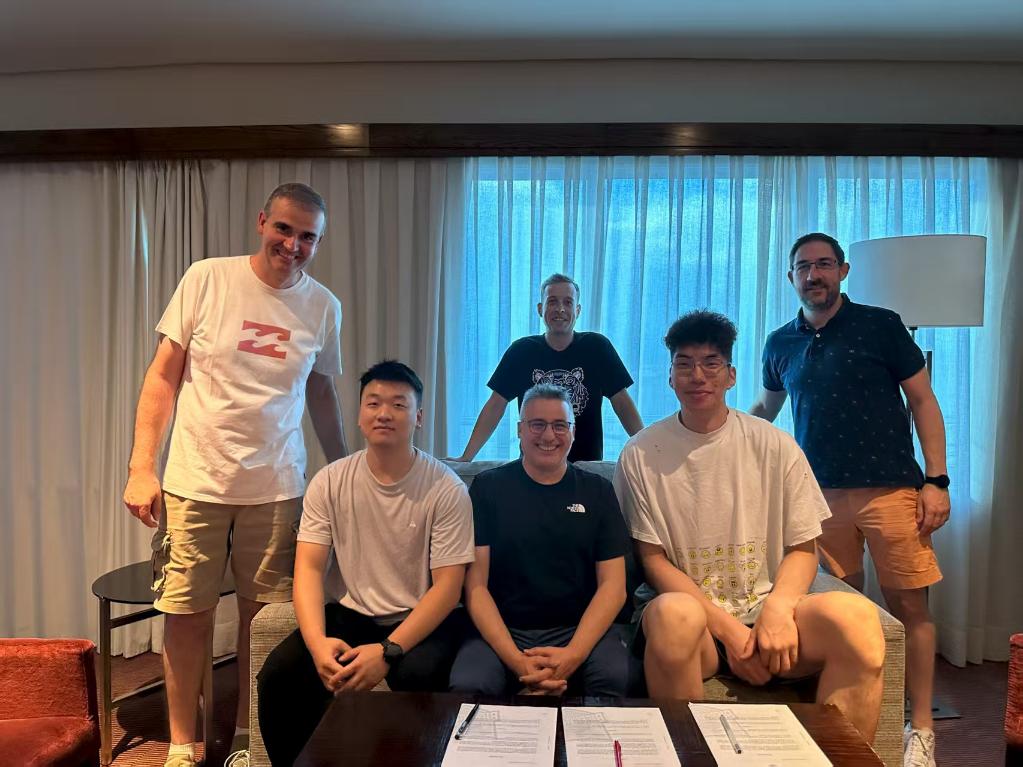

刘统教授在考察长征路途中

(作者系四川大学文科讲席教授、中国社会科学院世界史研究所原所长。本文由澎湃新闻首发,收入程兆奇主编:《长相忆——刘统纪念文集》,上海交通大学出版社即出。)

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《汪朝光︱夏日忆刘统:重访20世纪中国的革命与战争》

京ICP备2025104030号-18

京ICP备2025104030号-18

还没有评论,来说两句吧...